Die kommende Welt - 8. Abend der 3G-Reihe

Wir sprechen heute, am letzten Abend der 3G-Reihe, über den letzten Satz des Glaubensbekenntnisses. Das große Credo endet mit dem Bekenntnis: „Wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt.“ Das apostolische Glaubensbekenntnis begnügt sich hier mit dem Bekenntnis des Glaubens „an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben“. Alle diese Worte – Leben der kommenden Welt, Auferstehung der Toten, ewiges Leben – sind mit viel Geschichte aufgeladen und mit verschiedenen Vorstellungen und Erwartungen verbunden, jedenfalls mit viel mehr, als wir an einem Abend klären können. Ich muss deswegen vorausschicken, dass wir wirklich nur einen ganz kleinen Ausschnitt und ganz wenige Aspekte dieses Glaubenssatzes besprechen können. Dabei wollen wir also, vor allem mit Hilfe der Bibel, der Heiligen Schrift, uns einem Begriff nähern, dem der „kommenden Welt“.

Warum so lange nicht an ein "ewiges Leben" gedacht wurde

Der erste Punkt ist, dass im allgemeinen Bewusstsein der Glaube an ein ewiges Leben als etwas typisch Christliches beziehungsweise Biblisches verstanden wird. Diese Verbindung ist aber alles andere als selbstverständlich.

Das jüdische Volk hat über 1000 Jahre auf die Ausformulierung eines solchen Glaubenssatzes verzichtet. Der Grund dafür liegt im Weg Abrahams, der aus Mesopotamien und der Welt der Götter und Religionen ausgezogen ist. In Ägypten, während des Aufenthaltes und der Zwangsarbeit im Land am Nil, ist Israel in brutaler Weise diese Welt zurückgeworfen worden.

Wie überall in der Antike waren auch in Ägypten Staat, Gesellschaft und Religion untrennbar miteinander verbunden. Die ägyptische Religion ist durch nichts genauer gekennzeichnet, als dass im Innersten der Pyramiden am Nil ein Toter lag. Der Glaube an ein Weiterleben nach dem Tode hatte im Ägypten des 14. und 13. Jahrhunderts v. Chr. eine hohe Entfaltung und eine starke Popularisierung erfahren. Der Jenseitsglaube war nichts Absonderliches, sondern Teil der Lebensorganisation, die nicht bei den Bewässerungssystemen des Nils Halt machte, sondern sich auch auf die Flüsse und Pfade der Unterwelt ausdehnte. Gleichzeitig war er eine Flucht des Individuums vor der Allmacht des Staates. Der einzelne zog sich in die private Religion mit ihrer Hoffnung auf eine bessere Welt nach dem Tode zurück.

Der Vergeltungsgedanke war der unmittelbare Hebel, mit der die ägyptische Priesterschaft erfolgreich wurde. Der Totenkult Ägyptens und seine Hinwendung zum Jenseits hatte auch eine höchst diesseitige wirtschaftliche Dimension. Die Priester verkauften Reiseführer für das Jenseits und Zaubersprüche, um die Götter im jenseitigen Prozess zu überlisten oder zu bestechen. Im sogenannten Totenbuch sind Sammlungen solcher Sprüche überliefert, die man erwerben konnte. Sie waren als Hilfe für Menschen verfasst, die sich fürchteten, dass ihnen nach dem Tod angesichts des göttlichen Gerichtsverfahrens nichts Rechtes mehr einfallen würde, was sie zu ihrer Verteidigung vorbringen könnten. Neben Hinweisen für Höflichkeitsformeln und angemessenen Begrüßungsworten, die auf die Götter Eindruck machen sollten, waren Beispiele „negativer Beichten“ aufgezählt, in denen der Verstorbene alles nennen konnte, was er in seinem Leben an Unrecht, an Gewalt und Sünde nicht getan hatte. Religion war geordnete Magie und ein Teil des großen Systems. Die Vorstellung eines ewigen Lebens und eines Landes nach dem Tod hat praktisch die gesellschaftliche Struktur Ägyptens in die Ewigkeit hinüber verlängert.

Deswegen konnte Israel auch nicht im Land am Nil bleiben. Man hätte denken können, sie hätten ja dort den vor Abraham offenbarten Gott auch verehren können. Aber, um diesem Gott folgen zu können, mussten sie aus dieser Gesellschaft ausziehen. Denn ein Leben mit dem Gott Abrahams und Sarahs bedeutet ein Leben unter freien und gleichen Menschen. Auf diesem Weg aus Ägypten musste sich Israel von allem befreien, was mit der Religion eines Jenseitskultes verbunden war. Die ganze Aufmerksamkeit musste darauf gerichtet sein, das Leben in dieser Welt neu zu gestalten, für Freiheit, Gerechtigkeit, Schutz der schwachen Wahrheit zu sorgen.

Spuren davon findet wir noch im Alten Testament, zum Beispiel im Psalm 115 am Schluss. Da heißt es:

„Der Himmel ist Himmel des Herrn, die Erde aber gab er den Menschen. nicht die Toten loben den Herrn, keiner der ins Schweigen hinabsteigt. Wir aber preisen den Herrn von nun bis Ewigkeit.“ (Ps 115,17)

Ein Anlass, an eine Auferstehung zu denken

Ich mache nun einen großen Schritt in die Zeit der beiden Jahrhunderte vor der Zeitenwende. Da beginnt in Israel auch so etwas wie ein Nachdenken über ein Leben nach dem Tod oder eine Welt nach dieser Welt.

Es gibt sicher verschiedene Auslöser für diese aufkommende Frage. Vielleicht gehörten das griechische Denken und die Philosophie dazu. Einen unmittelbaren Anlass nennt das zweite Buch der Makkabäer. Die beiden Makkabäerbücher sind unterschiedliche Bücher, aber gemeinsam ist ihnen, dass sie die Geschichte Israels in einer entscheidenden Phase erzählen.

Israel ist unter die Herrschaft der Seleukiden geraten, einer griechischen Dynastie, die mit Vehemenz die jüdische Religion und damit die jüdische Identität vernichten wollte. Alles, was das Judentum ausmachte an Praxis, Tora, Studium, das Halten des Sabbats, die Beschneidung, die Speisegesetze und anderes war nicht nur verachtet, sondern auch streng verboten. Damit sollte dem jüdischen Volk ein Ende bereitet werden. Das jüdische Volk sollte vernichtet werden, und in den Auseinandersetzungen wurden viele Juden systematisch ermordet. Die Bücher erzählen nun vom Widerstand des Volkes unter der Führung von drei Brüdern, Judas, Jonathan und Simon, das sind so genannten Makkabäer. In der Geschichte des jüdischen Volkes sind sie Vorbilder des Widerstands und der Verteidigung des Glaubens der Väter geworden, der Kämpfer für das Überleben Israels. (Fußballvereine tragen heute ihren Namen; so gibt es zum Beispiel seit 1965 eine Verein Makkabi München e.V.)

Eine der kriegerischen Auseinandersetzungen der Makkabäerzeit ist in einer Episode in Kapitel zwölf des 2. Makkabäerbuches beschrieben. Da heißt es:

„Nach dem sogenannten Pfingstfest zogen sie in Eilmärschen gegen Gorgias, den Befehlshaber der Idumäer. Er [Judas Makkabäus] rückte mit dreitausend Fußsoldaten und vierhundert Reitern aus. Als sie zum Kampf antraten, fielen einige von den Juden.

Dositheus, ein Reiter von den Leuten Bakenors, ein sehr starker Mann, packte Gorgias fest am Mantel und zog mit allen Kräften an ihm. Aber als er den Verfluchten lebendig gefangen nehmen wollte, preschte ein thrakischer Reiter heran und schlug ihm den Arm ab. Gorgias konnte sich nach Marescha flüchten. Die Leute Esris kämpften weiter bis zur Erschöpfung.

Da rief Judas zum Herrn, er solle als ihr Bundesgenosse und Bahnbrecher im Kampf erscheinen. In der Sprache seiner Väter erhob er das Kriegsgeschrei und stimmte Preislieder an, drang unversehens auf die Leute des Gorgias ein und fügte ihnen eine Niederlage zu.

Daraufhin führte Judas das Heer in die Stadt Adullam. Als der siebte Tag der Woche anbrach, reinigten sie sich nach hergebrachter Weise und begingen dort den Sabbat. Am nächsten Tag kamen die Leute des Judas, um die Leichen der Gefallenen zu überführen - es war inzwischen höchste Zeit geworden - und sie inmitten ihrer Angehörigen in den Familiengräbern zu bestatten.

Da entdeckten sie, dass alle Toten unter ihren Kleidern Amulette der Götter von Jamnia trugen, obwohl das den Juden vom Gesetz her verboten ist. Da wurde allen klar, dass die Männer deswegen gefallen waren, und sie priesen nun alle das Wirken des Herrn, des gerechten Richters, der das Verborgene ans Licht bringt.

Anschließend hielten sie einen Bittgottesdienst ab und beteten, dass die begangene Sünde wieder völlig ausgelöscht werde. Der edle Judas aber ermahnte die Leute, sich von Sünden rein zu halten; sie hätten ja mit eigenen Augen gesehen, welche Folgen das Vergehen der Gefallenen gehabt habe.

Er veranstaltete eine Sammlung, an der sich alle beteiligten, und schickte etwa zweitausend Silberdrachmen nach Jerusalem, damit man dort ein Sündopfer darbringe. Damit handelte er sehr schön und edel; denn er dachte an die Auferstehung.

Denn hätte er nicht erwartet, dass die Gefallenen auferstehen werden, wäre es überflüssig und sinnlos gewesen, für die Toten zu beten. Auch hielt er sich den herrlichen Lohn vor Augen, der für die hinterlegt ist, die in Frömmigkeit entschlafen. Ein heiliger und frommer Gedanke! Darum ließ er die Toten entsühnen, damit sie von der Sünde befreit werden.“ (2 Makk 12,32-45)

Das bedeutet für uns: Der Anlass, über Auferstehung, Lohn und ein ewiges Leben nachzudenken, war hier nicht die Spekulation über ein Leben nach dem Tod, sondern die Erfahrung eines treuen Gottes, der seine Getreuen nicht im Tod lässt. Nicht das ewige Leben stand am Anfang, sondern der ewige Gott und seine Treue und Gerechtigkeit.

Wir sind schon aus dem Tod ins Leben hinübergegangen

In der Zeit nach den Makkabäern und auch nach Jesus, also in den ersten Jahrhunderten nach Christus, hat sich dieser Glaube in das Bild von der kommenden Welt verdichtet. Die Welt, in der wir leben, ist diese Welt, Olam ha-zeh. Ihr gegenüber steht die Welt, die kommen wird, die kommende Wel, Olam ha-ba.

Auch hier muss man stark abkürzen. Aber man spürt, dass hier ein anderer Blick herrscht. Es geht nicht darum, dass ich durch Leistungen in eine andere Welt komme, sondern dass Gottes Welt in unsere Welt kommt, die kommende Welt. Das entspricht genau dem, was Jesus als zentrales Anliegen hatte: „Dein Reich komme!“ Gottes Welt komme in unsere Welt.

Die Tiefe und Radikalität seines Glaubens an Gottes kommendes Reich und die Folgen, die sich daraus ergeben – dass wir nämlich ohne Angst in dieser Welt leben können, dass wir einander vergeben können angesichts der Nähe Gottes, dass wir nicht auf falsche Leistungen, fromme und religiöse Leistungen bauen müssen, sondern vertrauen, dass Gott da ist, seine Welt herkommt – das hat ihn in Gegnerschaft zu den religiösen Führern seiner Zeit und den Tod gebracht.

Das Neue Testament ist ein Zeugnis dafür, dass Gott es dabei nicht belassen hat. Auferstehung heißt, Jesus wird ins Recht gesetzt: Seine Botschaft war genau die zentrale Lehre der ganzen Geschichte Israels, und sein Vertrauen auf Gott war nicht umsonst. „Er sitzt zur Rechten des Vaters“, das heißt er ist ins Recht gesetzt, weil Gott treu ist.

Die Jünger, die mit ihm gelebt hatten, die Frauen und Männer, haben das verstanden. Und ihr anderes, gemeinschaftliches Leben hat das bestätigt: Gottes Reich ist im Kommen.

Das wird im Neuen Testament an verschiedenen Stellen ganz ausdrücklich gesagt. Ich möchte nur drei kurze Stelle nennen. Im ersten Johannesbrief sagt der Verfasser: „Wir wissen, dass wir aus dem Tod das Leben hinüber gegangen sind, weil wir die Brüder und Schwestern lieben. Wer nicht liebt, bleibt im Tod.“ (1 Joh 3,14).

Die Aufnahme in die Gemeinschaft der Jünger Jesu, also die Taufe, ist der eigentliche Übergang in die neue Welt Gottes. Die kommende Welt ist eine Welt, die in unsere Welt kommt, dort, wo Menschen glauben.

In einer ganz ähnlichen Sprache, weil sie auch aus einer ähnlichen Erfahrung kommt, sagt Jesus im Johannes-Evangelium: „Ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat das ewige Leben. Er kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod ins Leben hinübergegangen.“ (Joh 5,24).

Auch da hören Sie ganz deutlich: „Er ist bereits aus dem Tod ins Leben hinüber gegangen.“ Also die entscheidende Passage ist nicht der physische Tod, sondern die Taufe, das heißt das Eingehen in eine Gemeinschaft der Kirche. Auch das ist jüdischer Glaube: Wenn Israel Gottes Wort tut, hat es Anteil an dieser ewigen Welt Gottes, ist das Volk der Erbe dieser Welt: „Dein Volk – alle sind Zaddikim (Gerechte), für ewig sollen sie das Land als Erbteil besitzen; der Spross Meiner Pflanzungen sind sie, das Werk Meiner Hände, [Mich] zu verherrlichen.“ (Jes 60,21)

Und noch einmal anders: Die Geschichte von der Auferweckung des Lazarus, wie sie ebenfalls Johannes erzählt. Sie kennen den großen Rahmen: Jesus war mit drei Geschwistern befreundet, Martha, Maria und Lazarus, die in der Nähe von Jerusalem in Bethanien wohnten, bei ihnen war er immer wieder zu Gast, hat übernachtet und konnte sich aufhalten. Eines Tages ist Lazarus gestorben, und die beiden Schwestern rufen Jesus herbei und sie sind traurig, dass Jesus nicht da war in der Krankheit des Lazarus, weil er dann nicht gestorben wäre.

Daraus ergibt sich dann ein Gespräch zwischen Martha und Jesus. Jesus sagt ihr: „Dein Bruder wird auferstehen“, und Martha, natürlich ganz klug und fromm, sagt: „Ja, ich weiß, dass er auch verstehen wird bei der Auferstehung am jüngsten Tag.“ Jesus sagt zu dieser Hoffnung gar nichts direkt, sondern er sagt einfach: „Ich bin die Auferstehung und das Leben.“ (Joh 11, 23-25a)

Also die Begegnung mit Jesus, Gemeinschaft mit ihm ist schon das ewige Leben.

Zwei Welten, die eine werden

Es sind also, wenn wir auf das Ganze schauen, zwei Dinge, die wir lernen können: Erstens, wenn Gott Gott ist, so wie es im Alten und Neuen Testament erzählt ist, dann dürfen wir auf seine Treue hoffen, auch über unseren eigenen physischen Tod hinaus. Dass er einen von uns, Jesus schon auferweckt hat, ist mehr als nur eine Garantie. Es ist ein Beweis seiner Treue und Gerechtigkeit, die Tür, in die wir endgültig in jede Welt hineingehen, die schon in diese Weltzeit gekommen ist.

Und zweitens: Vielleicht sollten wir mehr von der „kommenden Welt“ sprechen, um das „ewige Leben“ zu verstehen. Gottes Welt ist nicht das, was nur am jüngsten Tag einmal einbrechen wird. Es ist nicht eine postmortale Verlängerung „dieser Welt“. Vielmehr ist das „ewige Leben“ schon im Kommen als ein neues Leben. Es verwandelt diese Welt .und die Kirche soll das Stück Welt sein, in dem Gott herrschen und das Leben der Menschen verwandeln kann. In dem sein Friede, seine Gerechtigkeit, seine Barmherzigkeit, seine Wahrheit die dominierenden Kräfte sind.

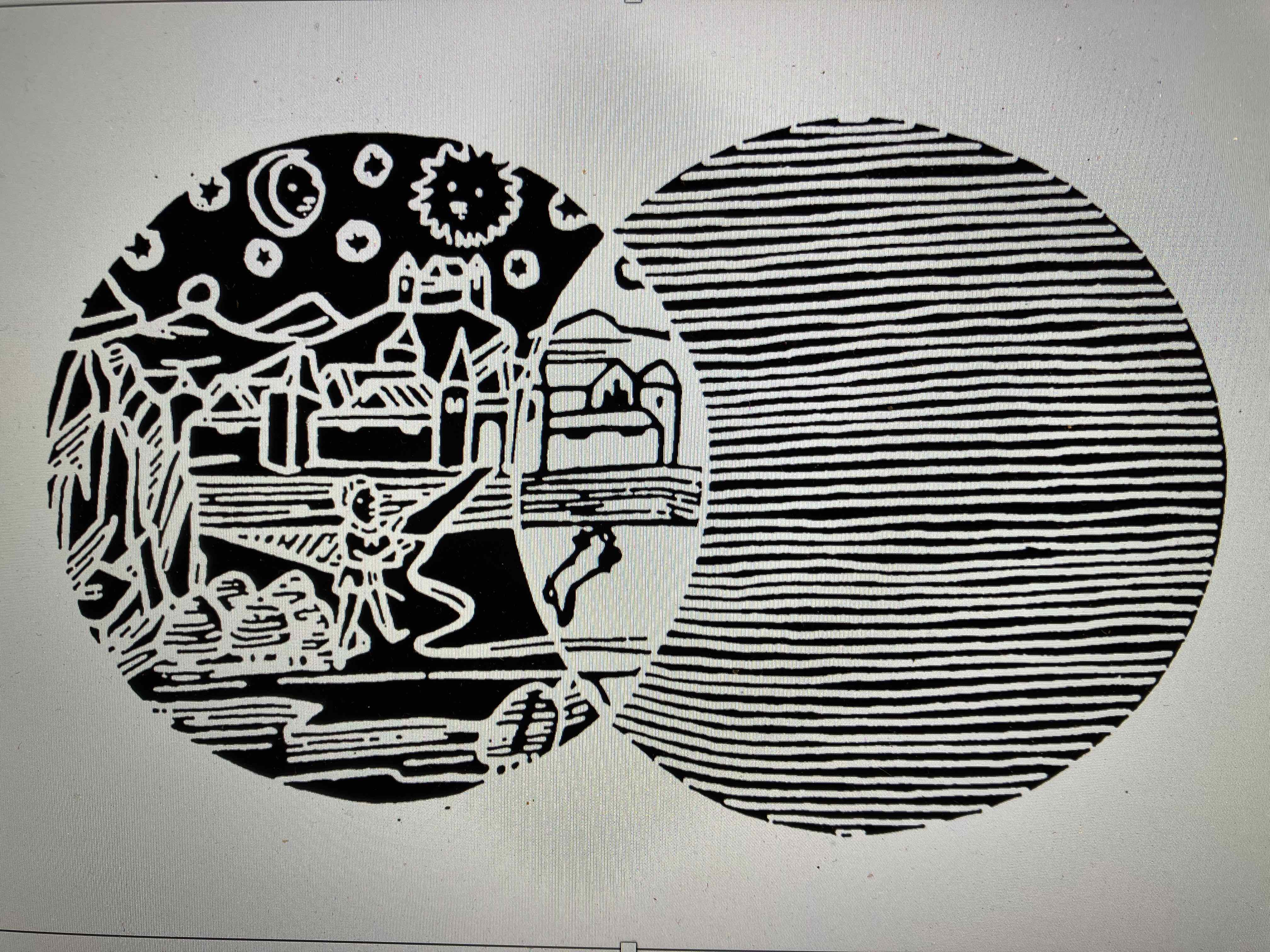

In der kleinen Zeichnung ist das angedeutet, wie in einer mathematischen Zeichnung mit Flächen und Schnittmengen. „Diese Welt“ – olam ha-zeh – ist sehr konkret, mit allem, was zur Welt gehört: Berge, eine Stadt, Menschen, eine Burg, ein Häschen, Sonne, Mond, Sterne... Die Welt Gottes, ist nur schemenhaft dargestellt. Wir können sie nur erahnen, nur in Bildern beschreiben. Sie ist im Kommen – olam ha-ba – und dort, wo wir sie einlassen, verändert sie unsere Menschenwelt. Diese Schnittmenge soll die Kirche, das Volk Gottes sein. Die Welt Gottes, die kommt, und schon hier beginnt, aus der Ewigkeit Gottes herkommt und in sie hineinreicht.

Mit einer der Chassidischen Weisheiten, die Martin Buber gesammelt hat, möchte ich das zusammenfassen. Nach Jesus lesen wir sie christologisch, das heißt wir wissen und haben erfahren, wer diese „Schnittmenge“ ermöglicht – der von Gott erweckte und ins Recht gesetzte Jesus von Nazareth, in der Gestalt seiner Gemeinde.

Ein jüdischer Rabbi, Rabbi Chanoch, gestorben1870, sagte: „Sogar die Völker der Erde denken, dass es zwei Welten gibt; deshalb sagen sie: ‚in der anderen Welt‘, [um zu definieren: die Ewigkeit, das Jenseits]. Der Unterschied [zwischen Israel und den Heiden] besteht darin, dass die Völker denken, dass diese beiden Welten verschieden und voneinander getrennt sind. Israel hingegen bekennt, dass beide Welten in Wirklichkeit eins sind und eins werden müssen.“

Prof. Dr. Achim Buckenmaier, Kooperator